Human Being, Black Sound, Black Human…

L'exposition

Alors que son exposition au Palais de Tokyo en 2017 étouffait quelque peu le timbre de son travail, celle de la galerie des Filles du Calvaire – pour laquelle Emmanuel Saulnier a invité quatre jeunes artistes dont il est proche – l’ouvre à des échos plus amples. Human Being, Black Sound…, dont le titre reprend les vers du poète du désenchantement qui a suivi la Première Guerre mondiale T.S. Eliot, laisse entendre une rumeur où la nuit du monde englobe ses lumières. L’ensemble forme une partition d’autant plus rare qu’elle ne joue pas sans dessein la petite musique du désastre qui nous est trop souvent servie.

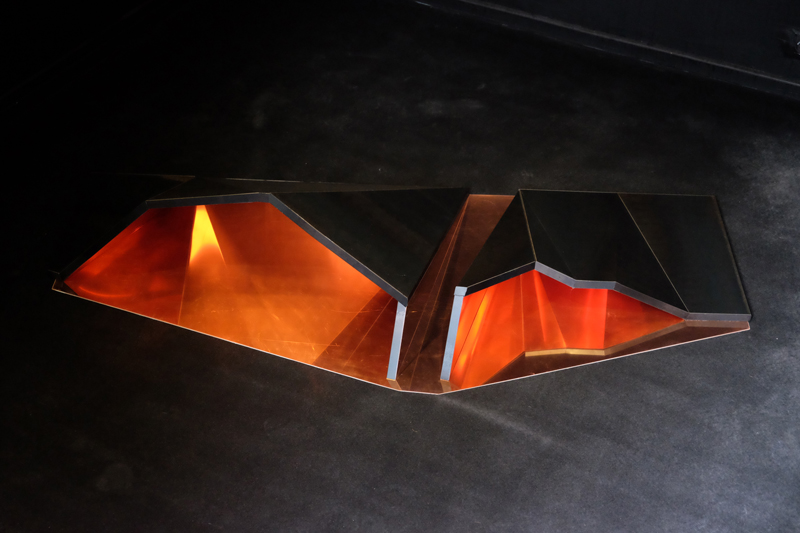

« C’est une prière pessimiste sur la présence au monde et sa relativité », explique Emmanuel Saulnier. « Four Quartets », quatre vastes surfaces d’un blanc sali jonchées de morceaux de bois brulés, fait à première vue l’effet d’un champ de ruines. Mais plutôt que de le tenir à bonne distance, ce professeur de sculpture aux Beaux-Arts de Paris y a inclus la possibilité d’un cheminement, en dégageant un interstice entre ses quatre parties, ramenant l’élévation du volume à une étendue. Plus proche du dessin donc, dont les répétitions graphiques laissent advenir l’idée de ritournelle. Chez ses invités également, on a la sensation d’une volonté de tracer une voie sans rien escamoter des décombres. Lorsqu’il accroche une photographie du motif répété d’un pavement prise à Ellis Island en regard d’une vaste structure à la fois transparente, provisoire et combinant un même élément, Sébastien Gschwind semble travailler avec une conscience similaire du mariage de l’utopie et de son deuil. À leurs côtés, un ensemble d’éléments architectoniques diffuse par intermittence une plage sonore qui teinte l’espace entier. François Bianco en est l’auteur, et il a pensé ses strates comme un paysage, superposant basses sourdes et voix mélodiques d’une zampogna, cornemuse dont il a découvert l’usage en s’intéressant aux pratiques des ouvriers du charbon dans le Sud de l’Italie, dont sa famille est originaire. « Fuga », son autre œuvre présente doit aussi à la musique dans sa conception. Mais dans ce volume creux placé au sol – posés sur une plaque de cuivre, deux éléments en acier forment une gangue ouverte sur des reflets métalliques –, c’est la sensation d’être en présence d’un foyer lumineux qui retient. Plus ludiques au premier abord, les sculptures de Téo Betin où des éléments mobiliers colorées sont perchées sur de larges tiges noires pourraient évoquer un contrepoint. Mais leur souplesse est surtout chancèlement, et Téo Bétin prolonge à sa manière les questions de son professeur aux Beaux-Arts. « Comment ne pas intégrer cette omniprésence des tensions qui traversent nos paysages ? Que faire quand tout peut se défaire violemment ? Qu’élever ? À quoi tient-on ? … », interrogeait celui-ci en 2004. S’il est lui aussi passé par l’atelier d’Emmanuel Saulnier, Steeve Bauras revendique une approche photographique, mais il confère à son ancien professeur la transmission d’une « attention à l’objet ». Dans les six tirages sérigraphiques qu’il a réalisé sur des grandes plaques de Plexiglas noir, l’image est irrémédiablement reléguée en leur bas. Brouillées, explosions ou main semblable à celle d’un sorcier – ces images sont en fait issues de prises de vues d’écrans où défilent des images de la Seconde Guerre mondiale – ont beau flirter volontairement avec l’efficacité visuelle du logo, notre reflet voilé dans la partie vierge du Plexiglas véhicule notre inclusion. Chez Steeve Bauras, l’image se fait surface d’absorption, des ombres de l’histoire comme de notre propre présence. Cette qualité, que l’on retrouve sous d’autres modalités dans l’ensemble de l’exposition, est d’autant précieuse qu’elle apparait sincère.

Tom Laurent

« C’est une prière pessimiste sur la présence au monde et sa relativité », explique Emmanuel Saulnier. « Four Quartets », quatre vastes surfaces d’un blanc sali jonchées de morceaux de bois brulés, fait à première vue l’effet d’un champ de ruines. Mais plutôt que de le tenir à bonne distance, ce professeur de sculpture aux Beaux-Arts de Paris y a inclus la possibilité d’un cheminement, en dégageant un interstice entre ses quatre parties, ramenant l’élévation du volume à une étendue. Plus proche du dessin donc, dont les répétitions graphiques laissent advenir l’idée de ritournelle. Chez ses invités également, on a la sensation d’une volonté de tracer une voie sans rien escamoter des décombres. Lorsqu’il accroche une photographie du motif répété d’un pavement prise à Ellis Island en regard d’une vaste structure à la fois transparente, provisoire et combinant un même élément, Sébastien Gschwind semble travailler avec une conscience similaire du mariage de l’utopie et de son deuil. À leurs côtés, un ensemble d’éléments architectoniques diffuse par intermittence une plage sonore qui teinte l’espace entier. François Bianco en est l’auteur, et il a pensé ses strates comme un paysage, superposant basses sourdes et voix mélodiques d’une zampogna, cornemuse dont il a découvert l’usage en s’intéressant aux pratiques des ouvriers du charbon dans le Sud de l’Italie, dont sa famille est originaire. « Fuga », son autre œuvre présente doit aussi à la musique dans sa conception. Mais dans ce volume creux placé au sol – posés sur une plaque de cuivre, deux éléments en acier forment une gangue ouverte sur des reflets métalliques –, c’est la sensation d’être en présence d’un foyer lumineux qui retient. Plus ludiques au premier abord, les sculptures de Téo Betin où des éléments mobiliers colorées sont perchées sur de larges tiges noires pourraient évoquer un contrepoint. Mais leur souplesse est surtout chancèlement, et Téo Bétin prolonge à sa manière les questions de son professeur aux Beaux-Arts. « Comment ne pas intégrer cette omniprésence des tensions qui traversent nos paysages ? Que faire quand tout peut se défaire violemment ? Qu’élever ? À quoi tient-on ? … », interrogeait celui-ci en 2004. S’il est lui aussi passé par l’atelier d’Emmanuel Saulnier, Steeve Bauras revendique une approche photographique, mais il confère à son ancien professeur la transmission d’une « attention à l’objet ». Dans les six tirages sérigraphiques qu’il a réalisé sur des grandes plaques de Plexiglas noir, l’image est irrémédiablement reléguée en leur bas. Brouillées, explosions ou main semblable à celle d’un sorcier – ces images sont en fait issues de prises de vues d’écrans où défilent des images de la Seconde Guerre mondiale – ont beau flirter volontairement avec l’efficacité visuelle du logo, notre reflet voilé dans la partie vierge du Plexiglas véhicule notre inclusion. Chez Steeve Bauras, l’image se fait surface d’absorption, des ombres de l’histoire comme de notre propre présence. Cette qualité, que l’on retrouve sous d’autres modalités dans l’ensemble de l’exposition, est d’autant précieuse qu’elle apparait sincère.

Tom Laurent

Quand

07/09/2018 - 20/10/2018